Eusebio Leal Spengler ~ Historiador de la Ciudad de La Habana ~

Camagüey: gloria de Cuba

Intervención especial del Dr. Eusebio Leal Spengler, Historiador de La Habana en la Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular dedicada al aniversario 500 de la fundación del Camagüey.

El 3 de febrero de 2014.

Sobre Ignacio Agramonte, con suma razón, dice

Silvio Rodríguez, el poeta grande, en la canción que se convirtió en himno de esta tierra: Mortales ingredientes/

armaron al mayor, /luz de terratenientes / y de revolución (…)

A lo largo de las últimas semanas, hasta las últimas horas, he asistido, junto a otros colegas y amigos, a la intensa preparación de este día. Ellos, en realidad, lo han hecho por largos años, preparándose para conmemorar esta fecha. Conmemorar quiere decir hacer memoria. Y la memoria es indispensable a las naciones, a las familias, a los seres humanos… porque, una vez que se ha perdido, ya no queda nada. De ahí que sea necesario tejer esos hilos preciosos de la memoria, conservando el equilibrio de las distintas fuentes que contribuyen a integrarla como sostén de nuestra identidad. Gracias a esa labor callada y paciente de bordado, la cultura emerge asistida por el tiempo. Solo el tiempo y la cultura son capaces de sedimentar, de consolidar y de construir esto que hemos visto y disfrutado con deleite.

Anoche, particularmente, vivimos momentos de especial e intensa emoción, cuando fueron convocados a primeras filas los nativos ya mayores, incluidos aquellos que, no viviendo aquí, jamás se han apartado de la ciudad que los vio nacer. A ellos se sumaron los actuales lugareños, algunos muy jóvenes, para disfrutar de este magnífico y hermoso espectáculo, o mejor decir: acto cultural. Solemos llamarlo actividad, pero en realidad la actividad —dicho así, sin más— carece de la trascendencia y fundamento del acto. El acto es siempre creación. Y asistimos anoche a un acto de creación que no habría sido posible sin muchos elementos que son importantes destacar hoy.

El primero: el hecho pretérito, el acontecimiento histórico y, por ende, inexorable. Como en otras ocasiones he afirmado: la historia no es como quisiéramos, sino como fue. No comenzó en esta parte del mundo solamente después de 1492, si bien el descubrimiento de América fue un suceso extraordinario, excepcional, ya que derrumbó los conceptos medievales y prerrenacentistas sobre la geografía y el lugar de la Tierra en el cosmos, motivo de una larga discusión desde los tiempos de Copérnico y del propio Galileo. La Tierra como centro del Universo había pasado a convertirse en un punto azul en medio del infinito. Como decía hace unos días José Mujica, el importante líder uruguayo: no éramos otra cosa, a partir de ese momento, que un pequeño fragmento mineral en el infinito.

Pero ese acontecimiento cambió la concepción del mundo, tal y como la había imaginado casi la totalidad de los filósofos y pensadores de la Antigüedad, si bien es cierto que el ilustre Séneca, nacido en España, había virtualmente profetizado: «vendrán ciertos tiempos en los cuales el mar océano aflorará los atamientos de las cosas y se abrirá una grande tierra y un nuevo marinero como aquel que fue guía de Jasón (…) descubrirá nuevo mundo y ya no será la isla de Thule la postrera de las tierras». Esos «ciertos tiempos» llegaron luego de que se ampliaron la música, la arquitectura, la matemática…, todas las manifestaciones del pensamiento moderno. En correspondencia, se establecieron nuevos conceptos geográficos que contribuyeron a crear las bases para aquel gran descubrimiento, aunque, como se nos decía en la escuela: «hallar un camino más corto para llegar a la India fue el propósito de aquel viaje».

¿Pero adonde habían llegado ciertamente? Poniéndonos por un momento en la piel de aquellos navegantes: ¿dónde estaban en realidad? Solo años más tarde sería comprobada la existencia del Nuevo Mundo, un vasto continente con exuberante vegetación y ríos caudalosos como el Orinoco, cuyas aguas turbulentas impresionaron a Colón, haciéndole pensar que era uno de los grandes torrentes bíblicos. Desprovisto de toda certeza, él había creído que este archipiélago —al parecer, infinito— era Cipango, hoyJapón. De modo que aquí estarían el gran Khan o algún príncipe de Catay, en medio de los bosques de la actual provincia de Holguín. Imbuido por la belleza de nuestro paisaje, el Gran Almirante expresó palabras de admiración que, aún hoy, al contemplar el Oriente cubano, podemos volver a repetir con pasión justificada: «La tierra más hermosa que ojos humanos vieron».

Retrato de Doña Gertrudis Gómez de

Avellaneda (1840), óleo sobre tela (125,4 x 94,6 cm) del pintor sevillano Antonio María Esquivel Suárez de Urbina. Colección de pintura española

del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.

Al hilo de esa frase, cruzando apresuradamente las páginas de la historia, podría recordar aquellos versos que también aprendimos en la escuela. Marcaron el dolor profundo de quien se convertiría en una de las grandes poetas de habla hispana para todas las generaciones. Viendo alzarse el horizonte, arrebatada de su tierra en plena juventud por razones ajenas a su voluntad, Gertrudis Gómez de Avellaneda exclama:

¡Perla del mar! ¡Estrella de occidente!

¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo

la noche cubre con su opaco velo,

como cubre el dolor mi triste frente.

¡Voy a partir!… La chusma diligente,

para arrancarme del nativo suelo

las velas iza, y pronta a su desvelo

la brisa acude de tu zona ardiente (…)

Veíamos anoche sus famosos retratos: el del rostro joven y austero, vestida de traje que parece de oro, pintada al óleo por el sevillano Antonio María Esquivel en cuadro conservado por el Museo Nacional de Bellas Artes, y aquellas otra imagen, ya en plena madurez, coronada de laureles, luego de recibir el homenaje de la intelectualidad cubana en el Gran Teatro de La Habana. Este mismo año, cuando celebramos el 500 aniversario de la fundación de Camagüey, se cumple el bicentenario del nacimiento de Tula. Sin proponérselo, ella, la hija de Puerto Príncipe, había seguido el camino del insigne José María Heredia, este último oriundo de Santiago de Cuba. Ambos son inmortales, pues gozan de ese privilegio solamente dado a los poetas, cantores y trovadores: el que su memoria sea invocada al repetir cada uno de sus versos.

Durante estos días, me he dedicado con voluntad y pasión a estudiar la historia de lo que se ha llamado la trashumancia de este pueblo, establecido inicialmente en algún punto de la costa norte, a la vera de la hoy bahía de Nuevitas, la cual fue avizorada por Colón durante su primer viaje. Habría sido fundado ese poblado primigenio como villa de Santa María del Puerto Príncipe, el 2 de febrero de 1514, aprovechándose que ese día se festejaba la advocación mariana de la Candelaria, señora del mar y del viento, patrona de las Islas Canarias. Pero esa ubicación próxima al mar sería abandonada en busca de sitios habitados por aborígenes, cercanos a los incipientes lavaderos de oro. Entre ellos estaba el cacicazgo de Caonao, tristemente célebre porque había sido el lugar de la matanza de indios perpetrada por Pánfilo Narváez y sus huestes en 1513.

Sabemos de esos sucesos por el padre Bartolomé de las Casas, quien había renunciado al régimen de encomiendas, siguiendo el ejemplo de los dominicos radicados en La Española. Ellos se habían convertido en predicadores de un nuevo humanismo que, oponiéndose resueltamente a ese método de explotación, partía de un sentimiento mayor: el hombre americano era un ser humano, y no una bestia capaz de reproducir sonidos, como cualquier otra criatura de la naturaleza animal. En el histórico debate conocido como la Junta de Valladolid, gracias a la postura de fray Bartolomé, el Pontificado terminará reconociendo el carácter humano de los naturales; o sea, de los indígenas americanos. Sin embargo, la codicia de los encomenderos no amainó. Así, es conocido que una revuelta de indios habría precedido el traslado de la villa de Puerto Príncipe en 1528 hacia este lugar que sería su asiento definitivo, equidistante de ambas costas, entre los ríos Tínima y Jatibonico.

Es importante destacar que el proceso de fundación de cada villa cubana se caracterizó por su asentamiento en un lugar previo, del cual se traslada hacia otro que resultará el emplazamiento definitivo. Así sucedió con San Salvador de Bayamo y con Santísima Trinidad, las cuales también celebran este año sus medios milenios de creadas. En el caso de esta última, fundada por el Adelantado Diego Velázquez, su primer asiento estaba en los márgenes del río Arimao, cerca de la bahía de Jagua, y no sería hasta mediados de 1515 que se trasladará hasta donde está hoy, al pie de la altiva Sierra del Escambray.

En cuanto a Bayamo, bastaría evocar su relación con Camagüey a través de la figura de Silvestre de Balboa, poeta canario radicado en esta ciudad, donde ejerció como escribano de su cabildo. Aquí escribiría Espejo de paciencia, la obra literaria que, fechada en 1608, da fe sobre los inicios de la literatura cubana. Conservado su manuscrito entre los papeles del obispo Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, ese poema narra la épica batalla del negro Salvador Golomón, convertido en temprano héroe, cuando corta la cabeza del pirata Gilberto Girón, salvando al Obispo de la Isla, Don Juan de las Cabezas y Altamirano, de visita por aquellas tierras indias, en Bayamo, en la tierra del Salvador.

Ayer, cuando las alas del avión descendían suavemente sobre tierra camagüeyana, disfrutábamos de la vista aérea de la sabana, como la llamó Bartolomé de las Casas: «llano muy grande de más de diez leguas, que se llama allá sabana». Como «tierra muy buena» la define, y así será a lo largo de los años: aquí se expandieron potreros de ganado por miles, en estas tierras productivas, de cuya arcilla roja se hicieron techos, paredes y tinajones de antigua estirpe romana y árabe. Ellos adornan hoy, con el sello de identidad de los alfareros, los patios de las casas más antiguas de lo que llamamos orgullosamente «El Camagüey». Tal pareciera que esos indestructibles tinajones conservaran impresos en su arcilla la historia de esta ciudad, que es también la historia de la Humanidad.

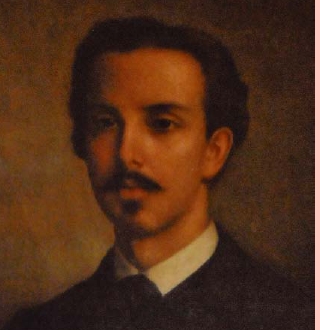

De pie y con bigotes, Ignacio Agramonte

aparece junto a sus padres y a sus hermanos Enrique, Francisca,

Loreto y Mariana.

Es necesario conocer los símbolos para adentrarse en esa historia. Es la historia del paso de aquellos señores que, como los cuatro jinetes del Apocalipsis, penetraron en esta tierra, cada uno trayendo un invento, trayendo la modernidad a sangre y fuego: el caballo, la pólvora, el acero y la rueda. Y ante ese imperativo, cayeron en América los imperios más consolidados: el de la alta meseta mexicana y el del Perú milenario, mientras que ya desde hacía mucho tiempo se extinguían los mayas de Centroamérica. En cuando a los indígenas nuestros —«ni el mío ni el tuyo», al decir de Pedro Mártir de Anglería, el gran cronista— sucumbieron a la espada, la enfermedad y el dolor, convertidos en apenas una gota de sangre perdida en nuestras venas, aunque sus nombres queden como apellidos de nuestras ciudades: Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, San Salvador del Bayamo, Santa María del Puerto del Príncipe del Camagüey, San Cristóbal de La Habana, y solamente queden, como prueba de la ideología del conquistador: la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo (Sancti Spiritus), San Juan de los Remedios y Santiago de Cuba, el segundo Santiago de América.

Aplicada en nuestro continente esa institución de Castilla que fue el Cabildo y el Ayuntamiento, sobre su base se constituyó el principio de elección. No en balde el elogio de José Martí cuando dice: «Esa es la raíz y esa es la sal, de la libertad: el municipio». Esa institución representaría el derecho de aquellos elegidos, cuyos nombres aparecerán luego en la historia como señores de una casta patriarcal, pero que en un determinado momento no vacilarán en quebrantar sus privilegios para aspirar a cosas mayores. Sucede entonces que, a diferencia de otras partes, donde los miembros de esa casta se aferraron al poder de su clase, aquí renuncian al mismo en aras de un ideal que supone la victoria del desarrollo de las ideas por encima de las condiciones en que se nace o se vive.

Es por eso que esta mañana, cuando asistíamos al acto en la Plaza, distinguíamos las cuatro palmas que recuerdan el martirologio de Joaquín Agüero y sus compañeros en 1851. Con motivo de conmemorarse un aniversario redondo de aquel suceso, escribí un artículo que el capitán del Ejército Rebelde Jorge Enrique Mendoza Reboredo, camagüeyano, locutor de la radio, de hermosa dicción, me pidió hacer para reivindicar a aquel patriota. La idea es que Agüero no podía haber llegado en aquel entonces a la convicción absoluta, clara y definitiva de un independentismo, pues ese sentimiento solamente se alcanzaría luego. Así lo vimos hoy en el museo que felizmente ha reabierto gracias al trabajo abnegado de los obreros del patrimonio cultural de la nación. El ideario de El Lugareño, que tanto influyó en su tiempo, hubiera evolucionado hasta comprender que esa libertad era posible hallarla sin tener que recurrir al poderoso vecino del Norte, a cuyos designios parecía que Cuba debía acogerse por un mandato de la naturaleza y la geografía.

De esos precursores, Agüero significó el nacimiento de una leyenda, que está unida —por trágico que parezca— a la memoria del que muchas generaciones llamaron Bayardo: este conservaba un pañuelo con la sangre de aquel patriota, tal vez como temprano aviso de su vocación libertaria. Esa casa hermosa que hoy vemos frente al convento de La Merced fue convertida en cuartel general de las tropas españolas que ocuparon la ciudad tras el levantamiento patriótico del 4 de noviembre de 1868. En esta casa, con escudo de nobleza, vivieron los padres, los hermanos, de aquel apuesto joven que paseaba por las calles de La Habana, cuando estudiaba en la Universidad de San Gerónimo o en el Real Colegio Universitario de San Carlos y San Ambrosio. Vestía a la última moda, aprovechando su compostura y altivez, con el pelo largo, con el anillo de diamantes… Era un joven privilegiado, llamado a un destino que no era el suyo. Por eso, con suma razón dice Silvio Rodríguez, el poeta grande, en la canción que se convirtió en himno de esta tierra desde aquel día en que habló Fidel en esta plaza, conmemorando el fatídico 11 de mayo de 1873: Mortales ingredientes/ armaron al mayor, /luz de terratenientes / y de revolución (…)

Fue bautizado Ignacio Agramonte en la Iglesia de La Soledad, en el mismo sitio donde contraería matrimonio con una de las más bellas señoritas del Camagüey: Amalia Margarita Simoni Argilagos. Anoche, uno de los momentos más hermosos del acto fue cuando se leyeron algunas de las cartas de amor que se intercambiaron. Fueron momentos románticos, y digámoslo así en el verdadero sentido de esta palabra, porque esos patriotas fueron románticos al mismo tiempo que liberales, librepensadores y emancipadores. De manera que parecería extraña para un cubano, aquel joven evitó una vez un beso de coquetería, porque creyó que su mejilla pertenecía solamente a su amada, a Amalia. Debido a la dureza de su carácter, Agramonte fue definido como un «diamante con alma de beso» por José Martí, el Apóstol de Cuba. Ese beso se extiende a los demás hijos de esta tierra: los Varona, los Zayas, los Bazán, los Montejo, los Loynaz, los Arteaga, los Betancourt, los Mola, los Loret de Mola, los Arango… Gran parte de esa pléyade, representativa del poderío señorial del Camagüey, asistió al levantamiento que tuvo lugar el 4 de noviembre en Las Clavellinas.

Ignacio, por cierto, no estuvo. Estaba allá, en un lugar distante, en el ingenio Oriente, en Sibanicú, cerca del sitio donde había pasado su encantadora luna de miel, en la poderosa hacienda La Matilde, propiedad de su suegro, el doctor José Ramón Simoni. Según el testimonio del general Enrique Loynaz —corroborado por su hija Dulce María, la eximia poeta, quien me lo contó—, las iniciales de los recién casados aún se conservaban grabadas en un árbol cuando él llegó allí en 1895, formando parte de la columna invasora al mando de Antonio Maceo. Para entonces ya La Matilde estaba en ruinas y por doquier se leían vulgares improperios contra la causa independentista que habían sido escritos por los soldados españoles allí acuartelados. Sin embargo, en una ventana blanca y azul había algo distinto: un poema de indudable valor literario, ilustrado con una pirámide coronada por la bandera española. Cuenta el general Loynaz que, en respuesta a ese gesto simbólico, él pintó la bandera cubana y bajo su palio escribió los versos que se convertirían en las estrofas del Himno Invasor, por decisión expresa de Maceo.

Ahora, perdónenme aquellos que creen que la división político-administrativa es capaz de sintetizar la historia. Estos cinco siglos de historia tienen que celebrarse en cada hogar camagüeyano, desde que se cruza el Jatibonico hasta que se llega ante las pobres aguas actuales del Jobabo, o sea, el gran Camagüey. Deben estar sintiéndolo como suyo en Ciego de Ávila, donde nació sobre los piñales Panchito, el hijo de una jiguanicera y del caudillo dominicano que se abrió paso en esta tierra, luego de que El Mayor ya había muerto. Cuando Carlos Manuel de Céspedes, hombre de grandes pasiones, fuerte e imperfecto como un volcán —así le llamó Martí: «volcán»—, recabó los servicios de aquel, transitoriamente sancionado, Gómez le respondió con modestia, aunque con la soberbia de su carácter: «Aquí tiene, Presidente, a su viejo soldado».

¿Y cuál era la tarea? Venir al Camagüey, donde el constitucionalismo cubano había nacido en aquella reunión cumbre celebrada en el poblado de Guáimaro, el 10 de abril de 1869. Allí también se escuchó la voz del que sería, sin duda alguna, el Sucre de esta historia. Por su talento, por su conocimiento jurídico, por su vasta cultura, por su experiencia europea, a pesar de pertenecer a otra generación, Ignacio Agramonte debía ser el sucesor racional del Padre de la Patria. Y entre todas las mujeres allí presentes, sin dudas sobresalía Ana Betancourt, cuyo nombre con justicia lleva la suprema condecoración de la Federación de Mujeres Cubanas por la expresa voluntad de la difunta y querida compañera Vilma [Espín]. Fue Agramonte quien leyó la carta en la que ella pedía a los legisladores cubanos que, tan pronto estuviese establecida la República, se concediese a las mujeres los derechos de los que, en justicia, eran acreedoras. Allí, en Guáimaro, estuvieron presentes los familiares de la otra Ana camagüeyana, Ana de Quesada, la joven que contrajo matrimonio por amor con Céspedes, a pesar de la acusada diferencia de edad. Ella le daría dos hijos gemelos que él no tuvo el privilegio de conocer, pues nacieron en el exilio: Gloria de los Dolores y Carlos Manuel. ¡Qué nombre tan simbólico para la hija de la camagüeyana y del bayamés! ¡Gloria de los Dolores!

El Padre de la Patria sucumbiría el 27 de febrero de 1874 en San Lorenzo, en lo alto de la Sierra Maestra, donde vivía aislado después de su deposición como Presidente de la República en Armas. Tres años antes, dejando a un lado las discrepancias, le había ofrecido la jefatura militar de Camagüey a Agramonte, quien las reasumió cuando la situación de los insurrectos era muy difícil ante la embestida de las tropas españolas. A partir de ese momento, los patriotas cubanos pasan a la ofensiva gracias al ímpetu de la famosa caballería del Mayor. Tras atacar por sorpresa la Torre Óptica de Colón, libran victoriosamente una sucesión de combates hasta alcanzar la gloria en el heroico rescate del brigadier Julio Sanguily, considerada una de las más extraordinarias acciones de armas de nuestra historia. Después vendrá Cocal del Olimpo, entre otros combates no menos gloriosos, donde las tropas insurrectas de Las Villas ya también se encuentran bajo el mando del Mayor Sobrevendrán entonces los sucesos aciagos del 11 de mayo de 1873, cuando en el potrero de Jimaguayú, a unos 30 kilómetros de aquí, cae en combate. Antecede Agramonte a Céspedes en ofrendar su vida por la libertad de la patria.

Traído a esta plaza, que debía tener el mismo halo de tristeza que San Pedro Alejandrino, en Colombia, en Santa Marta, donde expiró Bolívar, el Mayor fue conducido en camilla hasta el Hospital San Juan de Dios, donde el padre Olallo, santo de los cubanos, desafiando a los soldados españoles, lavó sus restos mortales y rezó ante el cadáver. Fue incinerado con leña y petróleo en medio del tremendo silencio de las casas cerradas, en cuyo interior vivían familiares de quienes se encontraban sobre las armas. Terribles desafíos se cernían sobre los cubanos en aquella guerra larga y sangrienta.

Volvamos a Máximo Gómez. Llega a Camagüey. ¿Y a quién encuentra? Ha muerto El Mayor, sucesor natural del Presidente. Siendo constitucionalista, Agramonte jamás habría permitido el derrocamiento del líder de la Revolución en aquella terrible jornada legal, pero no moral; legal, pero no ética; legal, pero ciega, como suele representarse la alegoría de la justicia. Él habría sido, sin duda alguna, el sucesor del Padre de la Patria. Ahora, en lugar de ellos, venía Gómez, el intrépido, el vencedor en las Ventas de Casanova, primera carga al machete en las guerras por la independencia de Cuba. Aquí los camagüeyanos lo esperan con cierta angustia. ¿Quién llega?, preguntan en la frontera. «El Mayor fue uno solo y cayó en Jimaguayú», aducen algunos. Pero ahora el dominicano es el jefe del contingente invasor, a quien hay que acatar. Y como jefe, sabe lo que le espera. Bajo sus órdenes quedaba la épica caballería camagüeyana, con hombres de la talla del brigadier Henry Reeve, entre otros combatientes temerarios. Para demostrarlo, Gómez escribe sobre esta tierra cuatro de las páginas más gloriosas de la guerra de Cuba: La Sacra, Palo Seco, El Naranjo y Las Guásimas de Machado, al que se suma su ataque sorpresivo, después de una noche lluviosa, al poblado de Ciego de Ávila.

A esa gloria no puede renunciar ni uno solo que haya nacido en esta tierra. Por eso decía: celébrese en todas partes este día, en Morón, en Júcaro, en la otra esquina de la trocha militar que erigieron para impedirle el paso hacia Las Villas. Allí fue herido Gómez el 6 de enero de 1875, cuando ordenaba el toque de la marcha hacia Occidente. Veinte años después, en el potrero de Lázaro López, se efectuaría el encuentro para dejar conformado definitivamente el Ejército Invasor. En solemne ceremonia, representantes del gobierno de la República de Cuba en Armas reconocieron como líderes a Gómez y Maceo. Fue entonces cuando este último recibió la bandera cubana que, bordada por las hijas del Camagüey, abriría la marcha de las tropas hacia el Occidente. Él respondería con esta frase, a modo de juramento: «¡Yo llevaré esa bandera hacia Occidente, o volveré envuelto entre sus pliegues!». También ha quedado la carta del Titán de Bronce, expresando su sentimiento de gratitud por ser depositario de aquella bandera de la naciente República, «arreglada con exquisito arte por las virtuosas hijas del Tínima».

¡Oh, gloria patria; oh, gloria de Cuba! Incontenible en un discurso, sería absolutamente impensable poder referirse a su historia, hablando solo de la arquitectura, de la hermosura, de la belleza… Hay algo que señaló hoy Miguel [Barnet] en su hermosa conferencia: es el valor de lo inmaterial. Primero viene el sentimiento, luego el conocimiento. Cada familia enseña a sus hijos, antes que vayan a la escuela, qué es el amor a la tierra pequeña, el barrio, a la patria, a la bandera… esa bandera que, lavada con sangre y mucho sacrificio, se decidió en Guáimaro, sin agraviar aquella otra insignia que, habiéndola confeccionado con el velo que cubrió el retrato de su esposa muerta, Céspedes llevó consigo al cruzar el río Jobabo. Hoy es un día grande, de fiesta y de alegría. ¡Quinientos años de la fundación! Somos el fruto de la unión de mil pueblos que fluyen en la sangre española, africana, musulmana, oriental… de quienes llegaron a estas tierras. Todo está reunido en lo podríamos llamar un pequeño género humano.

Sería imperdonable no agradecer a las instituciones, a nuestro Partido, al gobierno y al pueblo por su hospitalidad; al Historiador de la Ciudad y a la Oficina, por haber encabezado un movimiento que hereda lo más noble de la voluntad del pueblo camagüeyano, con inmenso sacrificio, sin pedir nada más. Es indispensable conservar el patrimonio porque es el nombre de nuestros padres, de nuestras madres, resonando en las piedras, las paredes, las campanas… Todo puede ser explicado, hasta las dolorosas discrepancias, las dolorosas confrontaciones… sin omisiones, sin silencios, sin sacar una sola página de la historia por sectarismo ni discriminación.

La unidad nacional solo fue consolidada por el hombre que, cien años después de la caída de Agramonte, habló en esta plaza. Hoy se sostiene por el que llevó la bandera en la Marcha de las Antorchas aquel histórico 28 de enero. Esa Cuba ha sido invencible hasta hoy, porque hemos resistido y perseverado. Por eso llegan los jefes de Estado de las naciones latinoamericanos, rectificando posiciones de antaño, cuando el imperio nos impuso el aislamiento. Ellos tienen que saber que estamos dispuestos a defender el honor inmarcesible de nuestra Patria… con la poesía, con la palabra…

¡Gloria al Camagüey!

Compartir